有这样一群人,他们远离家乡,不畏严寒,耐得住寂寞,尽心为南极科考队员提供餐饮管理与服务;有这样一个团体,自2008年以来,已连续5次奔赴南极,成为所有参与南极科考国家中“最豪华”南极餐饮管理团队。

他们开启了很多“第一次”,创造了很多“之最”,这些荣誉的背后,其实用四个字就可以概括“爱国、敬业”。这四个字看似简单,却因他们持久的付出变得深刻而有力。

他们就是我校南极科考服务团队的师生,他们让武汉商学院的旗帜在南极上空飘扬。

王辉亚:创新中国汉味菜,打造南极食谱

节假日,王辉亚在站里开桌餐

鸡冠饺、糯米鸡、面窝、小笼包、糊米酒、白糖发糕……甚至还有“油香”,食品工程学院副院长王辉亚将武汉的传统小吃带进中国南极科考站——长城站,并在此期间创新中国汉味菜,并打造出中国首部南极科考食谱。

2009年王辉亚参加中国第26次南极科考,到达“蝌蚪尾巴尖上”长城站,是我校首批赴南极参与科考服务的师生。

“其实每次接到任务,我们都考虑如何改善南极餐饮。”前往南极科考站之前,王辉亚和同事都预备了面窝勺子、做米酒的酒曲、蒸肉米粉……为了煨汤好吃,还特意进了土鸡。

每天5点40起床,做早饭至7点半,休息到8点半开始准备午餐,忙到下午1点结束。下午3点开始准备晚餐,6点结束。10点准备夜宵,至10点半。这是我们要做的事情”。在闲暇时,王辉亚常和学生一起研究食谱,变着花样给队员准备汉味菜。

特别是“粉蒸肉、酥鳞武昌鱼”等有名气的汉味菜尤为受欢迎。“菜一出来,常被一扫而光。”王辉亚告诉记者,南极冷藏室里的鱼冻的很难分解,而且腥到无法清蒸。“我当时干脆不去鳞,直接高温油炸,然后红烧,结果大受欢迎。”记得有一次站里的科考员还开玩笑说“老王,干脆你就留在这里给我们当‘伙夫’吧。”王辉亚回忆道。

科考站厨房硬件以前不行,4个小板房拼凑在一起,没有绞肉机,百人吃饭,只能人手工剁肉。王辉亚介绍道,后来条件改善,六七十平米,要放烤箱,蒸炉、炒炉子秤、微波炉、电磁炉、绞肉机、搅拌机、压面机、电饼铛、豆浆机等,成了“厨房机器库”。困难在于储存食品的仓库,虽然离厨房只有百米左右,但遇到南极暴风雪,一人多高的厚雪封门,根本走不过去。王辉亚告诉记者,他每周都计划好,一次性扛回足够一周的食物。

王辉亚的电脑里,还保留着一份《越冬人员三次调查营养素总摄入量》的表格,他们每天负责将科考人员的食物及调味品摄入数据提供给医生,计算卡路里、蛋白质、脂肪、钙、维生素C等等。

自2009年王辉亚他们那一批去过以后,南极科考队的“嘴变刁了”,从食堂级千篇一律的大锅菜,到风味迥异、花样叠出的大师烹饪,各站站长们都点着名要“汉产厨师”。

“到南极我并不觉得后悔,反而会很自豪骄傲,为我能创造更有营养的菜品感到骄傲,同时也为我们汉味菜感到骄傲。”王辉压表示,南极服务的经历,是一笔宝贵的财富。

戴涛:南极555天,经历“度夏”和“越冬”

戴涛钓“南极鳕鱼”

戴涛,2009年10月11日,从上海赴南极,历时555天,我校赴南极服务师生中时间最长的人员。在最遥远的中山站,“蝌蚪嘴巴处”,对于艰苦的极冷条件下,他欣然领命,每天一个人在厨房忙乎,少则替17人、多则替120人做饭。

“越冬”的时候每天每人的工作时间不一样,比如气象观测人员,夜里要值班观测两次,电工也要轮三班倒,所以他每天要做5餐,凌晨5点半就要起床,晚上21点做完宵夜后,半夜还要做一顿深宵夜;在南极“度夏”期间,他和助手,每天要为120多人做自助餐,四菜一汤。细心的他,出发前统计中山站越冬核心17人的籍贯,针对各省的家乡口味,特意让采购员采购风味调料。

在南极“空闲”比“忙碌”更难熬,在孤独的中山站长达10个月的“越冬”期间,出现过45天的极夜现象,极度的严寒和寂寞都是巨大的考验,戴涛每天做完饭,在打打篮球、唱唱卡拉OK这些体娱活动。

“面对整整8个月无人光临的孤独依旧默默坚守并且用极大的忍耐力把这份工作做得温暖”,这是一个科研人员对他的评价。在极度严酷的环境里,他用一盘盘浓浓家乡味道的饭菜安抚着南极工作者的思乡情绪。

他一有时间,就琢磨一些新的菜肴品种,细心的他,对着工作人员的名单,按照籍贯进行了统计,针对各省的家乡口味给来自山东的队员做起了手工面、包起了水饺,来自南方的队员想吃水产,他就用线系着牛肉块亲自去钓南极鳕鱼,做出鲜香可口的鱼汤……

因为条件有限,戴涛就想着通过不同的烹调方法和调料让味道更丰富,他拿来大米亲自磨成粉,用腐乳调着自己做出蒸肉米粉,粉蒸肉一出锅其浓郁的香味、诱人的色泽就让大家对这份湖北菜赞不绝口;仓库里牛肉、鸡翅很多,他就想着用各种酱料在南极做回烧烤,“我会喊来大家一起做,鸡翅是一根根的烤,一遍遍地刷油,都忙得不亦乐乎,好吃又好玩。”

寓吃于乐的方法,让戴涛有了一帮新徒弟,没事了教教他们烤曲奇饼干,做个小甜点,几个年轻的小伙子学得快,之后谁生日了就由他们亲自烤了生日蛋糕庆祝,更有人笑称“回家了就买个烤箱去”,这样下来,大家在娱乐之余又饱口福又学厨艺。

黄伟:见证“雪龙”号被困展现国际主义精神

黄伟在中山站

黄伟,被选派参加中国第29次南极科考,2012年10月前往中山站负责餐饮管理。12月17日,他从中山站登上“雪龙”号。在中山站做了15个月的“南极厨师”。

他见证了我国第4个南极科考站泰山站的建立,见证了我国“雪龙”号科考船救援俄罗斯“绍卡利斯基院士”号科考船以及“雪龙”号脱困的场景,“被困时,我坚信会获救,因为我的背后有强大的祖国”,黄伟说。

今年1月初,“雪龙”号科考船在南极为营救俄罗斯科考船遇冰受困。刚被困住时,黄伟心里还是有点担心,因为不知道会被困多久。“不过随后大伙儿就船上的能源、食物、淡水等物资进行分析讨论,得知资源充足后,也都冷静下来,我也再次投入工作中。”黄伟说。受困的那几天,黄伟和其他厨师还特意做了些蛋糕当“福利”。“我还和其他厨师加上没有任务的科考队员,组成60余人的‘包饺子大军’,用50斤面粉,包了一下午饺子。”

“被困的几天虽然活动区域有限,但内容却不少。”黄伟介绍,船上举办了乒乓球比赛、篮球投篮比赛,还有传统项目棋牌游戏让大家放松心情。船员还自设“家庭影院”播放电影,“几个人聚在一起,看存储在电脑上的电影,但大家边看边聊都觉得开心不少。”黄伟说,“每周一次的‘南极大学’讲座也照常举行,大家并没有因为被困而沮丧,一切照旧甚至相处更愉快。”

1月7日“雪龙”号脱困,1月29日,黄伟登上长城站,2月8日凌晨回到武汉。“被困时,依然不少的娱乐活动以及和科考人员一起的那段时光却是最难忘的”,黄伟说。

方元法:极地团年饭添年味研发极地养生茶餐

方元法在南极

方元法于去2013年年底随中国第30次南极科考队前往长城站,负责该站的餐饮管理。

冰天雪地的南极,“中国烹饪大师”方元法极地包饺子、做团年饭,让中国南极科考队成员过上了年味十足的极地除夕夜。

“老方,我喜欢鲜肉馅的啊。”“别忘了,我要香菇馅的啊。”“好好好,都会有啊,不要着急。”当南极科考队成员得知方元法正和队员们正准备大张旗鼓的来一场“饺子仗”时,大家期待不已。

“边吃饺子边看春晚,有一种呆在家里的感觉。”方元法回忆道,当时花了四十分钟醒面,让面团变得白而软,制作了鲜肉、香菇、黑木耳、豆沙等馅料,包出来的饺子有咸有甜,馅料口味多样。“包了饺子,极地的春节更有年味,还有人一口气吃了三十多个了。”方元法笑着说道。

花菜烧肉、鸭肠、酸辣包菜、家常豆腐、鸡腿、红烧肉、八宝饭等14道菜,是方元法为科考队员准备的团年饭,色香味俱全,令人垂涎。“大家还来了点红酒、啤酒、黄酒,节日的气氛就更浓了。”方元法介绍道,团年饭的食材都是事先准备好的,但是不少食材很难弄到。都是要提前和科考站申请。

用湖北的青砖茶,做出了8道茶菜茶点,带去长站城。方元法在工作之余依然在继续研发新菜品。方元法说,南极科考肉类原料多,蔬菜却少,将茶叶熬成浓汤搭配荤食做菜,可起到补充维生素,软化血管等作用挑选了很多茶做实验,选中了赤壁的青砖茶为黑茶,在俄罗斯、蒙古很受欢迎。它属后熟茶,经发酵干制后营养成分能有效保存,适合长期低温以及基本无蔬菜的地方食用。

“说不想家是假的,但是既然来到南极,肯定就要好好工作,为科考人员创造出更美味更营养的食物。”方元法南极服务期间,不少其让国家的科考成员专门到中国站“蹭饭”。

严涛:一年拍3.5万张南极照奇妙风光令人赞

严涛和国际友人

2011年初,严涛经过选拔入选中国第28次南极科考队,前往长城站负责餐饮管理,在南极工作一年。

接到安排党和国家领导人首次到南极视察慰问日的午餐、招待各国驻南极的来访嘉宾这样重大的任务,有着高深的烹饪手法的他出色地完成了。他印象最深的一次,在专门宴请智利空军站站长等贵宾时,他利用手头的中国食材,结合智利人的饮食习惯,构思出一份“中西合璧”的套餐,大家纷纷称赞“中国美食太好吃了”。

爱好摄影的严涛,拍下了大量重要的活动场景,闲暇时还去拍南极奇异秀美的风光,并为这些图片配上精美写实的文字,分享自己所感所想。据统计,他一年中按了3.6万多次快门,写下了约6万字的“南极日记”。这些日记分为自然景观、生物世界、人与南极、各国科考站等部分,有“行到水穷处,坐看云起时”的绮丽美好的早晨,有“可怜受伤的母海豹依旧哺乳幼崽”的感人肺腑的场景,有“银海之中行走”时人与自然的奇妙邂逅……

而每张照片后几乎都有一个特别的故事。冬夏两季换季时,十级的寒风在室外呼啸,稍有不慎人就会被吹倒。严涛拿着相机艰难地躲在长城站不远处的小山坡旁,拍下了天空绚丽变幻的云霞。虽然拍完人冻的都说不出话了,但他却甘之如饴“这里的晚霞很难见,又美如仙境,觉得做什么都值了。”

为了抓拍海豹生产的照片,零下摄氏10多度的低温下,严涛在雪地匍匐等待4个多小时,终于拍到了一组图片。毛茸茸的小海豹初来地球,露出水汪汪的眼睛凝视着这个陌生的世界,摆出超萌的pose,让他至今难忘。“这些憨态可掬的动物真的太可爱了,如今生态系统已经遭到破坏,我们要更加努力好好保护生态环境。”他在日记中写道。

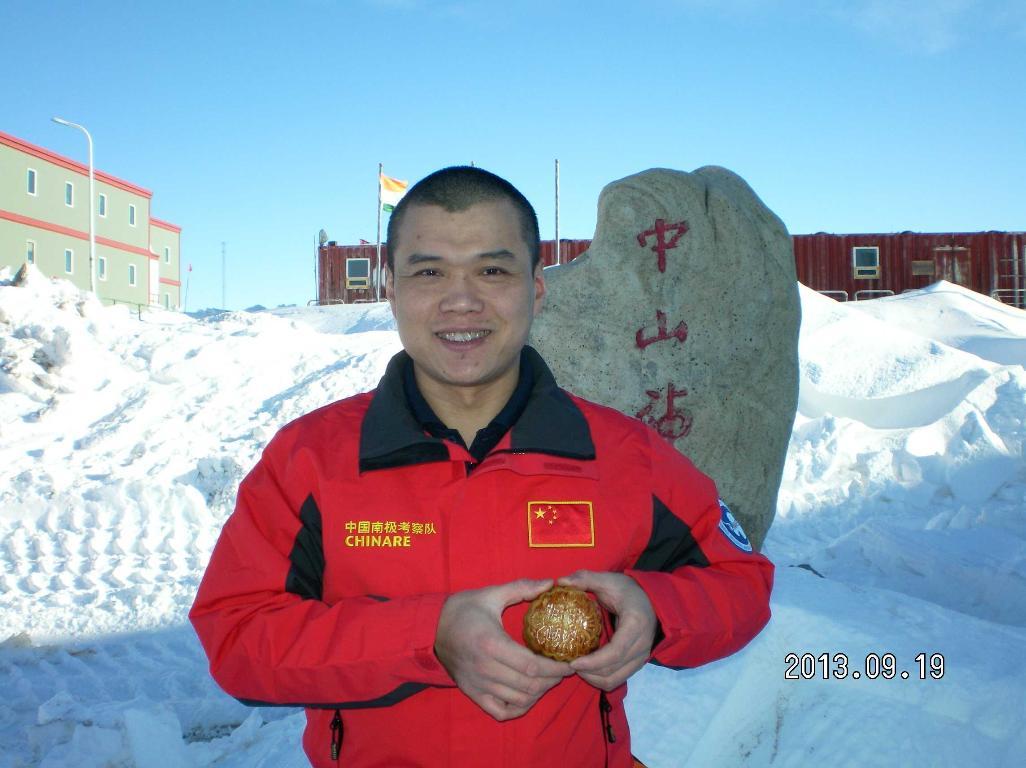

张晖:210℃的DIY月饼南极中秋“月”添香

张晖制作南极月饼

张晖,2011年至2012年随中国南极科考队前赴中国中山站参与负责餐饮工作的成员之一。

10个月里,经历了海上的颠簸、南极的极昼、极夜以及狂风暴雪。中秋节来临之际,科考队员都希望吃上月饼,遥寄对亲人的思念。当中山站站长向他转达这一想法时,张晖毫不犹豫地表示:“我来试一试。”

由于原材料和气候条件限制,在南极做月饼难度很大。张晖到厨房储备间看了看,只有豆沙可以做,另外站上有咸蛋,就决定做蛋黄豆沙月饼。站里专门派一名队员给他当下手。他自制了模具,和面、拌豆沙、从咸蛋中取出蛋黄,包馅,把饼坯放到模具中压一压,整个过程一气呵成。

张晖说,在南极做月饼最困难的是温度的掌握。他先把月饼放进烤箱中用210℃的高温烤15分钟,再拿出来在表面抹上鸡蛋黄,然后再烤15分钟,皮薄馅厚的月饼有模有样地做出来了。科考队员们看了纷纷击掌欢呼。

此外,他们还做了白豆沙饼皮月饼。“白豆沙饼皮月饼,原材料相对简单,但做工仍有些复杂”,张晖提前一天我将300克芸豆浸泡二十四小时,后来队员们发现我要做月饼,纷纷要求一起动手尝试。17个人,会做的、不会做的,一边谈论说笑着一边努力做力所能及的工作。”没有搅拌机,大家用保鲜膜包好再用擀面杖压制成泥。没有现成的月饼模,大家直接将饼皮按扁,包入馅料滚制成圆形,最后压成了一个小圆饼。张晖再进行加工。

如今,对于早已结束了南极17多个月生活回到武汉商学院的张晖,更是经常地将自己的这段切身经历的生活当做例子去运用到教学中。

据了解,已去过南极科考的厨师中还有中国烹饪大师刘虓、来自2008届毕业生潘鼎、2009届毕业生王骐和徐康、2012届毕业生胡馨等人,成为南极科考服务一道亮丽的风景。

(编辑 商轩)